Куоккала (Репино) Волость Терийоки Курортный район Усадьба "Пенаты"

Чуковский о Куоккале 1925 года

К. Чуковский. Дневник 1901-1929.

Источник: Чуковский К. И. Дневник (1901-1929). - М.: Современный писатель, 1997.

21 января. Я в Куоккала. Вчера приехал. Дома было очень тяжело прощаться с М. Б., с мамой, с Мурой. Мама сказала: «Ну прости и прощай», и так обняла меня, как будто мне 2 года. Она уверена, что мы с нею больше никогда не увидимся. В поезде я познакомился с художником Ярнфельдом, который ездил на 4 дня в Ленинград. Он хорошо говорит по-русски, почти без акцента, плешив, невысокого роста. Вез с собою старые каталоги «Музея Александра III». Переехав финскую границу (на обеих границах были чрезвычайно любезны, Оневич пропустил все мои книжки), я сел обедать, он подсел к моему столику и заговорил о Максиме Горьком. «Не могу понять, как он мог, переехав в Финляндию, сейчас же начать ругать русский народ? Я пошел к нему, когда он был в Гельсингфорсе, и он стал передо мною, финном, ругать Россию и восхвалять Финляндию. Это показалось мне очень странным». Ярнфельд рассказал мне, что в Гельсинках с огромным успехом идет пьеса Евреинова «Самое Главное» — очень милая, очень изящная.

О своих питерских впечатлениях он говорил сдержанно, но сказал: «Удивительно, как русские люди стали теперь вежливы. Прежде этого не было. Я нарочно спрашивал у них дорогу (как пройти на такую-то улицу), чтобы дать им возможность проявить свою вежливость».

Комендант Район, Стольберг, к к-рому я обратился с расспросами о Репине, посоветовал мне поехать в Куоккала не поездом, а в санях. «Дорога обледенела, пешком идти нельзя, а на станции не найдете извозчика». Он отрядил какого-то мальчишку сбегать в деревню за местным извозчиком. Покуда Стольберг рассказал мне, что на днях к И. Е. приезжали какие-то Штейнберги, привезли ему фруктов, мандарин, апельсин, яблок, он наелся и ночью у него расстроился живот. И вот И. Е. стал думать, что фрукты были отравленные! (?!) Ехал я в Куоккалу с волнением, — вспоминал, всматривался, узнавал; снегу мало, дорога сплошной лед; приехав в дворницкую к Д[митрию] Федосеевичу, остановился у него. Но не заснул ни на миг. Ночью встал, оделся — и пошел на репинскую дачу1. Ворота новые, рисунок другой, а внутри все по-старому, шумит фонтан (будто кто ногами шаркает), даже очертания деревьев те же. Был я и у себя на даче2 — проваливался в снег — вот комната, где б[ыл] мой кабинет, осталось две-три полки, остался стол да драный диван, вот детская, вот знаменитый карцер — так и кажется, что сейчас вбежит маленький Коленька с маленькой Лидкой. Самое поразительное — это знакомые очертания домов и деревьев. Брожу в темноте, под звездами, и вдруг встанет забор или косяк дома, и я говорю: «да, да! те самые». Не думал о них ни разу, но, оказывается, все эти годы носил их у себя в голове. Всю ночь меня тянуло к Репину каким-то неодолимым магнитом. Я несколько раз заходил к нему в сад. Д. Ф. говорил мне, что Вера Репина при нем очень настраивала И. Е. против меня, так что он даже выгнал ее из комнаты.

Ну, был я у И. Е. Меня встретила жена его племянника Ильи Васильевича, учительница. Проводила. Как увидел я ноги (издали) И. Е. (он стоял в комнате внизу), я разревелся. Мы почеломкались. «Терпеть не могу сантиментов, — сказал он. — Вы что хотите, чай или кофе?» Я заговорил о Русском Музее — «Покуда Питер зовется Ленинградом, я не хочу ничего общего с этим городом». Я взглянул на стол и увидел «Новое время» Суворина с какими-то новогодними пожеланиями Николая Николаевича. — Вы читаете «Новое Вр.»? — Да, я получаю эту газету. — Я всматривался в старика. На вид ему лет 67—68. Щеки розовые, голова не дрожит. Я выказал ему свою радость, что вижу его в таком бодром состоянии.— Ну нет, я развалина, однако живу, ничего. — Только волосы у него стали белее — хотя нет того абсолютно белого цвета, какой бывает у глубоких стариков. «Зубов нет. Вставил я себе зубы за 3500 марок — да не годятся». Очень заинтересовало его мое предложение — предоставить Госиздату издать книгу его «Воспоминаний», с тем, чтобы доход пошел в пользу общества Поощрения, которому он подарил права на издание. Потчевал он меня равнодушно радушно — и кофеем, и чаем, и булками. Пишет портрет какой-то высокой девицы. — Девица пришла и села в углу. Понемногу он разогрелся и провожал меня гораздо радушнее, чем встретил: отменил какую-то работу, чтобы провести со мною послеобеденное время. Расспрашивал о Луначарском — что за человек. «Так вот он какой!»

Во время беседы — как всегда — делал лестные замечания по адресу собеседника:

- О, вы так знаете людей.

- О, вы остались такой же остроумный, как прежде. (И проч.)

И как всегда — во время самого пылкого разговора — следит за мелочами всего окружающего.— Вот принесли дрова!..— Куда вы уносите чайник? — В мастерской наверху у него холодно, он работает внизу в столовой. На нем потертое меховое полупальто. Жалуется на память: «ничего не помню», но тут же блистательно вспомнил имя-отчество Штернберга, несколько отрывков из моих недавних писем и пр. Уходя, я внимательно рассмотрел новые ворота, ведущие в Пенаты. Ворота плохи: орнамент никогда не удавался И. Е-чу. Графика его самое слабое место.

От него я отправился в будку. Увидел двух полицейских Вестерлунда и Порвалли, знакомых. Они меня весело приветствовали — одного из них я помню извозчиком, а другой — важный, тяжеловесный Вестерлунд — только стал круглее и солиднее.

Когда я уходил от Репина, со мной заговорил какой-то финн: - Скажите, сколько стоит в Питере бутылка спирту? (Очень серьезно.)

Пришел к нему в 3 часа. На кушетке лицом вниз, дремлет, племянник читает ему «Руль» и «Последние

известия». Он дремлет, не слушает. Встряхивается:

«А я ни слова не слыхал, что ты читал... О, этот «Руль» — «без руля и без ветрил». Нет,

«Новое Время» лучше. Оно знает свою публику».

Потчует чаем. Для меня заварил свежий. Приходит служанка, — берет чайник, хочет налить чаю. «Нет, возьмите тот (указывает на чайник, где чай спитой). «Это для Веры Ил.». — Ну возьмите этот». Получая пять пенни сдачи — «Положите там».

Я читал из Горького «О С. А. Толстой». — «Хорошо шельма пишет. Но главного он не сказал. Главное в том, что Чертков, мерзавец, подговаривал Т[олсто]го, чтобы Т[олстой] отдал свою Ясную Поляну вашему п[ролетариа]ту, будь он трижды проклят».

Послушал «Ибикус» Толстого — «бойко, бойко» — но впечатления мало. Но зато письма Л. Андр[еева] доставили ему истинное наслаждение. «Ах, как гениально! Замечательно!» — восклицал он по поводу писем Анастасии Николаевны к сыну. Хохотал от каждой остроты Л. Н. «Ах, какое было печальное зрелище — его похороны. Дом3 разрушен — совсем, весь провалился. У меня здесь бывала Анна Ильинична. Постарела и она. А Савва Андреев рисует — о, плохо, плохо, бездарность». Илья Еф. ждет к себе Гинцбурга — волнуется, почему ему не выдают паспорта. Я спросил его о портрете Анны Ильиничны: «Да, да, я сделал ее портрет, но портрет уже ушел». Обо всех проданных картинах он всегда говорит: ушли. Просил меня справиться о судьбе портрета Бьюкенена. Я опять говорил ему о Русском Музее. «Боюсь, вдруг б[ольшевики] возьмут и начнут отбирать». Потом мы пошли прогуляться. Он меня об руку — дошли до парка Ридингера4. «Вырублено, и я у себя все вырубил в саду — чтобы было больше воздуху, света. И «пальмы» срубил. Ах, смотрите (влюбленно), Сириус: ну есть ли где звезда лучше этой. Остальные звезды рядом с этой как стеклышки». Захотел вечером зайти к Федосеичу. «Я вас предупреждаю, что он (оставлено пустое место для пропущенного слова. — Е. Ч.5); иначе его туда не пустили бы. Берегитесь его. Это ч[елове]к купленный». Но войдя, очень приветлив — уселся, заставил дочку читать свои стихи — но уйдя: «Неталантлива, вот у нас был Шувалов, это талант — Лермонтов!»

Суббота. Бедный Илья Ефимович! Случай с доктором Штернбергом открыл мне глаза: его моложавость — иллюзия, на самом деле он одряхлел безнадежно.

Вчера И. Е. подробно рассказал мне этот случай. В четверг, в неурочный час явилась к нему незнакомая чета: «мужчина вот с этакими щеками и дама, приятная дама, считая по самому дамскому счету, не старше тридцати лет, милая дама, очень воспитанная, да. Они говорят: «Простите, что мы явились не в указанное время, но мы присланы к Вам от О-ва Куинджи — мы уполномочены поднести Вам адрес». И держат в руках вот эту папку: видите, кожа, и хорошая кожа. Ну, самый адрес банальнейший, обыкновенные фразы: «Ты такой-сякой немазаный»... (Текст действительно оказался очень трафаретным, с намеками в либеральном духе: «теперь, в этот кошмарно-тяжелый час», «надеемся на лучшее будущее» и проч. Под адресом подписи: Химона, Бучин, Ив. Колесников, Юлий Клевер, Фролов, Курилин и другие.) Смотрю я на этого Штернберга, морда у него вот (хотя держится он очень симпатично), и спрашиваю: — Разве вы художник? — Нет, говорит, я не художник, я доктор медицины. — Это меня рассердило (хотя ведь и Ермаков не художник, а был же Ермаков — председателем общества Куинджи), и я как с цепи сорвался. А они мне: — Дорогой И. Е., приезжайте к нам в Пб. Вам дадут 250 р. жалованья, автомобиль, квартиру. Ну это меня и зажгло. — Никогда не поеду я в Вашу гнусную С[овдеп]ию, будь она проклята, меня еще в кутузку посадят, ну ее к черту, ограбили меня, отняли у меня все мои деньги, а теперь сулят мне подачку... И кто это вас уполномочил предлагать мне такую пенсию? — Они вдруг говорят мне: «Бродский, художник». А я отвечаю: но ведь Бродский художник, талант, разве он администратор — и так рассердился, что разругал их вовсю. Тут вошла Вера и сказала им: Это с вашей стороны даже нахально насильно врываться к отцу.

Они встали, поклонились и ушли. Я сидел, как истукан, не сдвинулся, даже не пошел их провожать. Невежа, невежа (смеется). А они очень учтивые, благородные — оставили у меня на столе корзину фруктов. Роскошная корзина, персики, мандарины, груши... Рубенсовская роскошь. Они ушли, я съел мандаринку и лег спать. Лег и проснулся с ощущением, что я отравлен. Фрукты были пропитаны ядом! Не то чтобы у меня расстроился живот, а вот тут под грудью подпирает. Я встал, пошел бродить вокруг фонтана, оставляя на снегу темные следы, потом вернулся и выпил молока. Никогда не пил я молоко с таким удовольствием. Утром спрашиваю Веру: «Ну, Веруся, как твое здоровье? — «Ах, у меня ночью было такое расстройство желудка». — «Фрукты были отравлены!» — говорю я. Потом спрашиваю Илью Васильевича: «Ну как ваш желудок?» — «Расстроен, — отвечает Илья Васильевич, — но это оттого, что я вчера на ночь съел две тарелки тяжелого борщу». — «Нет, тут не борщ, а фрукты: фрукты были отравлены». Потом приходит ко мне моя модель — вы ее видели, — я отдаю ей все фрукты в химическую лабораторию для анализа, но почему-то анализа не удалось сделать».

- А может быть, фрукты были зелены?

- Нет, нет, прекрасные, спелые фрукты.

- Итак, Илья Еф., вы считаете, что известный заслуженный доктор медицины, явившийся к вам с поздравит. адресом от общества Куинджи, зачем-то решил сократить вашу жизнь — ради каких выгод? Во имя чего?

Перед напором здравого смысла И. Е. сдается, но на минуту. «Да, да, все это глупая фантазия», но я по глазам его вижу, что он только притворяется рассудительным. На самом деле фантазия владеет им всецело, и нет никакого сомнения, что эту фантазию поддерживает в нем подловато трусливая Вера.

Лет десять назад он бы только прогнал идиотку, а теперь он весь в ее власти.

Забывчивость его действительно страшная. Я и не подозревал, что она может дойти до таких размеров. Сегодня утром я должен был придти к нему — к 8 1/2 часам, но оказалось, что мне нужно ехать в Териоки к ленсману, прописаться, и я послал к Илье Еф. Марусю Суханову сказать, чтобы не ждал меня. Придя к нему днем, по возвращении из Териок, я первым долгом рассказал ему, отчего я не мог придти к нему утром, но через четверть часа он спросил меня (досадливо): «Отчего же вы не пришли сегодня утром? Я так вас ждал?»

При мне пришел к нему какой-то дюжий мужчина, квадратного вида. Он пришел спросить Илью Еф-ча, нужна ли ему и впредь газета «Новое Время». — Спросим Илью Васильевича. — Илья Васильевич сказал, что бог с ним, с «Новым Временем», довольно и одного «Руля». Когда мужчина ушел, Илья Еф. сказал мне, что это сотрудник здешней русской газетки «Русские Вести».

Оставшись вдвоем, мы занялись чтением. Я стал читать ему «Руль» от 22 октября прошлого года, причем вначале мы оба думали, что это свежая газета (я не заметил слово октябрь), причем я скоро понял свое заблуждение, а И. Е. дослушал газету до конца, хотя в ней говорилось, что Франция еще не признала Советскую Власть, что Ольдор оправдан и проч. Читая ему газету (потом я отыскал последний № от 20 янв. с. г.), я всякий раз указывал ему, что то или другое сообщение — ложь, и он всегда соглашался со мною, но я видел, что это pro forma, что на самом-то деле он весь во власти огульных суждений, готовых идей, сложившихся предубеждений и что новые мысли, новые факты уже не входят в эту голову да и не нужны ей. Вся его политическая платформа дана ему Верой, Юрием и Ильею Васильевичем. Юрий и Вера — как подпольные, озлобленные, темные неудачливые люди, предпочитают обо всем думать плохо, относиться ко всему подозрительно, верить явным клеветам и небылицам. Не сомневаюсь, что версия об отравлении плодов Штернбергом принята ими за чистую монету. Такими же «чистыми монетами» снабжают они Илью Ефимовича и в области политики в течение последних 7—8 лет. Кто такой его племянник Илья Васильевич? По словам Ильи Еф., это бывший врангелевский офицер, адъютант многих генералов, который только того и ждет, чтобы Врангель кликнул клич. «И Врангель кликнет, да, да! Врангель себя покажет. Мы читали тут книгу генерала Деникина, чудо, чудо!» Самое неприятное то, что влияние этих людей сказалось и на отношении Репина ко мне.

В первое время он согласился напечатать свои «Воспоминания». Теперь его свите померещился здесь какой-то подвох, и все они стали напевать, что, исправляя его книгу, я будто бы погубил ее. Со всякими обиняками и учтивостями он сегодня намекнул мне на это. Я напомнил ему, что моя работа происходила у него на глазах, что он неизменно, даже преувеличенно, хвалил ее, восхищался моими приемами, что на его интонации я никогда не покушался, что я сохранил все своеобразие его языка. Но он упорно, хотя и чрезвычайно учтиво, отказывался: — Нет, этой книге не быть. Ее нужно напечатать только через 10 лет после моей смерти.

Так как корректура его экземпляра весьма несовершенна, он считает, что все ошибки наборщиков принадлежат мне. Даже этой фантазии мне не удалось изгнать из его закостенелого мозга. Он упорно стремился прекратить разговор — всякими любезностями и похвалами «О, вы дивный маэстро», и проч.

Заговорили о Сергееве-Ценском. «О, это талантище. Как жаль, что я не успел написать его портрета. Замечательный язык, оригинальный ум».

Семена Грузенберга ругает. «Написал мне письмо, чтобы я написал ему о методах своего творчества, но я даже не ответил... Ну его».

Интересно, что сквозь эту толщу мещанского закоснелого старческого иногда проступает прежний Репин. Заговорили мы, напр., о нынешней школе. Я сказал, что в этой школе много хорошего, — напр., совместное воспитание.

- А что же это пишут, будто от этого совместного воспитания 12-летние девочки стали рожать.

- Но ведь вы, Илья Ефимович, сами знаете, что это вздор.

- Да, да, я всегда был сторонником совместного воспитания. Это дело очень хорошее.

Но эти прежние мысли живут в его голове отдельно, независимо от нововременских и не оказывают никакого влияния на его черносотенство. Например, он говорит: я был всегда противником преподавания в школе Закона Божия, и тут же ругает С[оветскую] В[ласть] за изъятие Зак[она] Б[ожия] из школьных программ.

Честь ему и слава, что, несмотря на бешеное сопротивление семьи, он все же со мною встречается, проводит со мною все свое свободное время. Напившись чаю, он пошел ко мне; очень ласков, очень внимателен, — но я вижу, что мои посещения ему в тягость; Вера, чуть только я приду, запирается в комнате у себя, не выходит ни к чаю. ни к завтраку и проч.

В нем к старости усугубились все его темные стороны: самодурство, черствость, упрямство...

Териокский вокзал. Подземелье. Рассказ Августа Порвалли. Книжный киоск. На прописке у ленсмана. Русских куча — жалкие. Блинов — чуть-чуть поседелый — кормит капустными щами красивого черноглазого мальчика. В даче скука — зеленая. Я решил написать Репину письмо такого содержания.

Дорогой И. Е. Делать мне в Куоккала нечего, я не сегодня завтра уезжаю, поэтому позвольте напоследок установить несколько пунктов:

1) Имеющийся у Вас экземпляр — черновой, не прошедший чрез мою корректуру Вашей книги. После того, как этот экземпляр б[ыл] оттиснут, книга была вся исправлена.

2) Все изменения в Ваших рукописях были сделаны мною не самовольно, а по Вашей просьбе, под Вашим контролем, причем до сих пор Вы и устно и письменно выражали полное одобрение моей работе.

3) Никакого ущерба стилю Вашей книги я не мог причинить, ибо исправлял только явные описки, неверные даты и проч. Ваши рукописи подтвердят это.

4) Вообще моя роль в создании этой книги отнюдь не так значительна, как Вы великодушно заявляете. Она сводится только следующему:

а. Я (и Марья Борисовна) упросил Вас написать о Вашем детстве и юности, о которых Вы

рассказывали устно, а также о славянских композиторах.

б. Я выбрал из Ваших альбомов соответствующие иллюстрации.

в. Я аранжировал все статьи в хронологическом порядке, установил последовательность текста.

г. С Вашего согласия я кое-где устранил описки и фактические неточности. Если же кое-где и

делались изменения в структуре фразы, они делались с Вашего одобрения, о чем свидетельствуют

десятки Ваших писем ко мне.

Никаких разговоров о том, что я редактор этой книги, быть не может. Я ее инициатор — и только. Никакого гонорара я за свою работу не хочу. Я только не могу понять, почему русское общество должно оставаться без автобиографии Репина, почему Ваши дети должны отказаться от денег, которые Вам немедленно предлагает издатель.

Ведь тот план, который я предложил Вам, одобрен и Яремичем и Нерадовским.

Сегодня племянница Репина, учительница Елисавета Александровна, рассказывала мне о Репине. Он председатель школьного Совета здешней школы. В школе он часто читает отрывки из своих «Воспоминаний». Школа по программе реального училища. Последняя картина Репина — портрет здешнего священника — с крестом, в алтаре. Его обычная натурщица эстонка, Мария Яновна Хлопушина, жена студента-дворника.

Мария Вас. Колляри рассказывает, что когда Репин нуждался, ее брат финн Осип Вас. Костиайнен послал Репину в подарок немного белой муки, Репин был [так] тронут, что встал на колени перед дочерью Осипа, Соней — «О, спасибо, спасибо!»

Свой театр «Прометей»6 Репин подарил союзу финск. молодежи в день 80-летия. Всякий раз в день именин Репина общество финской молодежи является к нему и поет ему приветственные песни — вот он и подарил этому обществу тот деревянный сарай, который купил когда-то для постановки пьес Натальи Борисовны Нордман.

По словам той же Марии Вас., когда Репин нуждался, г-жа Стольберг, жена президента, купила у Репина картину за 500 000 марок. Мы очень бедный народ, у нас нет денег, но мы не дадим Репину умирать с голоду.

Репин говорил мне, что у него «похитили» 200 000 рублей, — вернее 170 000, «да картинами тридцать». И тут с упоением вспомнил: — Бывало, несешь в кармане такую кучу золоту, что вот-вот карман оторвется.

Я, наблюдая его нынешнюю религиозность, пробовал говорить с ним о загробной жизни. «Никак не могу поверить в загробную жизнь... Нет, нет...»

Читали мы с ним газету «Руль». Там сообщались заведомо ложные сведения о том, что Питер изнывает от избытка камен. угля. — Вот какой вздор! — сказал я. — Да, да, конечно, вздор, — согласился он. — Уголь дает больше жару, занимает меньше места и проч.

Воскресение. Был я вчера у себя на даче снова с Маней Сухановой. Она стала поднимать с полу какие-то бумажки и вскоре разыскала ценнейший документ, письмо Урсина о том, что моя дача принадлежит мне. Как странно поднимать с полу свою молодость, свое давнее прошлое, которое умерло, погребено и забыто. Вдруг мое письмо из Лондона к М. Б., написанное в 1904 году — 21 год тому назад!!! Вдруг счет от «Меркурия» — заплатить за гвозди. Вдруг конверт письма от Валерия Брюсова — с забытым орнаментом «общества свободной эстетики» — все это куски меня самого, все это мои пальцы, мои глаза, мое мясо. Страшно встретиться лицом к лицу с самим собою после такого большого антракта. Делаешь себе как бы смотр: ну что? ну как? К чему была вся эта кутерьма, все эти боли, обиды, работа и радости — которые теперь лежат на полу в виде рваных и грязных бумажек? И странно: я вспомнил былое не умом только, но и ногами и руками — всем организмом своим. Ноги мои, пробежав по лестнице, вдруг вспомнили забытый ритм этого бега, усвоенный десяток лет назад; выдвигая ящик своего старого письменного стола — я сделал забытое, но такое знакомое, знакомое движение, которого не делал много лет. Я не люблю вещей, мне нисколько не жаль ни украденного комода, ни шкафа, ни лампы, ни зеркала, но я очень люблю себя, хранящегося в этих вещах. Пойдя к себе в баню (я и забыл, что у меня была баня!) (баня провалилась, сгнила), я вдруг у видал легкое жестяное ведерко, в котором я таскал с берега камни, воздвигая свою знаменитую «кучу», — и чуть не поцеловал эту старую заржавленную рухлядь. А Колин террарий — зеленый! А каток (прачешный), на к-ром я катал маленького Бобу! А диван, огромный, подаренный мне женою в день рождения, зеленый. С дивана сорван верх (как живая кожа с человека), подушки изрезаны ножами, торчит груда соломы — и я вспоминаю, сколько на нем спано, думано, стонато, сижено. Диван был огромный, на нем помещалось человек 15 — не меньше; чтобы втащить его в дом, пришлось разбирать террасу. Как любили танцевать на нем Лида и Коля. — Афиша о моей лекции! визитная карточка какого-то английского майора — забытого мною на веки веков, слово «карцер», вырезанное детьми на клозете, и проч. и проч. и проч.

Но вперед, вперед, моя история, лицо нас новое зовет. Николай Александрович Перевертанный-Черный. Окончил Петербургский университет вместе с Блоком. Юрист. Красавец, с удивительным пробором. Раньше чем познакомиться с ним, я знал его лицо по портрету его жены, известной и талантливой художницы. Там он изображен с двумя породистыми французскими бульдогами — и имел вид норвежского посла или английского романиста. Чувствовалась культура, «порода», и проч. Когда я познакомился с ним, это оказался лентяй, паразит, ничего не читающий, равнодушный ко всему на свете, — кроме своего автомобиля, ногтей и пробора — живущий на средства своей жены — человек самовлюбленный, неинтересный, тупой, но как будто добродушный. Когда наступила война, я, благодаря своим связям с Ермаковым, освободил его от воинской повинности. Помню, как горячо благодарил он меня за это. Во время революции он все копил какие-то запасы, прятал между дверьми рис, муку и т. д., ругал большевиков, продавал чью-то (не свою) мебель и собирался к отъезду. Наконец собрался, захватил 1/2 пуда (не своего) серебра и тронулся в путь. Серебро у него пропало в дороге, его облапошил провожатый, которому он доверился, но зашитые деньги у него сохранились, и, прибыв в Куоккала, он зажил великосветскою жизнью: дамы, вино, увеселительные поездки. Своим новым знакомым он говорил, что он — граф. У него была в ту пору собака — сука Тора — та самая, с которой он красуется на портрете своей жены. Этой суке этот сукин сын посвятил всю свою жизнь. В то время, как в Питере умирали от голоду люди (я, напр., упал на улице, и меня поднял Гумилев), в то самое время Перевертанный готовил для своей Торы завтраки и обеды и[з] яиц и телятины. «Возьмет яйцо, разобьет и понюхает и только тогда выльет его на сковороду», — рассказывала мне Мария Вас. Колляри, у сестры которой он жил, — белок вон, а желток для Торы, и через день ездил в Териоки покупать для Торы телятину. Нарежет тонкими ломтиками — и на сковороду — никому другому не позволит готовить для Торы обед. В свободное от этих занятий время — кутежи. Но вот Торушка захворала. Он отвез ее в Выбор[г] к доктору, заплатил 500 марок — «и право, — говорила Марья Вас., — мне хотелось бы дать этой собаке какого-нибудь яду, чтобы спасти человека от дохлятины. Но Тора увядала с каждым днем... и наконец околела». Он устроил роскошный поминальный обед, заказал гроб и на могиле поставил памятник, причем каждый день клал на эту могилу свежие цветы! Эти похороны стоили ему 1 1/2 тысячи марок. «Если бы у него было 50 000, он истратил бы все пятьдесят», — говорит Марья Васильевна. Но денег у него уже не было. Тогда он выманул у меня доверенность на право распоряжения моими вещами и продал всю мою обстановку за 11 тысяч марок, чем и покрыл свои расходы на лечение и похороны обожаемой суки. Не знал свящ[енник] Григорий Петров, когда помогал мне покупать в Выборге эту мебель, что мы покупаем ее для украшения собачьей могилы, для расходов на траур Перевертанного-Черного!

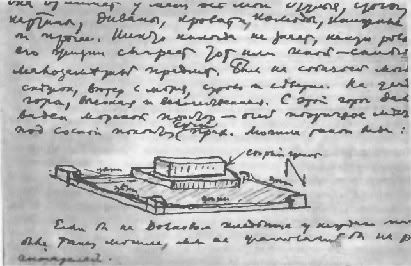

Уже светает. Пойду-ка я сейчас на эту могилу и поклонюсь драгоценному праху, — т. е. праху, который обошелся мне так дорого. Не знал я, когда гладил эту вонючую, жирную, глупую, злую собаку, что она отнимет у меня все мои стулья, столы, зеркала, картины, диваны, кровати, комоды, книжные полки и прочее. Никто никогда не знает, какую роль в его жизни сыграет тот или иной — самый малозаметный предмет. Был на собачьей могиле: снежок, ветер с моря, сурово и северно. На даче Гёца гора, высокая и величественная. С этой горы далеко виден морской простор — очень поэтичное место! Там под сосной покоится сучий прах. Могила такого вида (нарисована могила Торы. — Е. Ч.).

Если бы на Волковом кладбище у каждого писателя была такая могила, мы не жаловались бы на равнодушие читателей.

Был я в церкви7. Церковь крепкая, строена и ремонтирована на пожертвования купца Максимова. Благолепие, на двери бумажка: расписание служб и фотографии, карточка Тихона. Главный Храм пуст — богослужение происходит в левой боковушке. Там у правого клироса певчие, сыновья того же Максимова, и среди них — Репин, браво подпевает всю службу, не сбиваясь, не глядя в ноты. Священник дряхлый, говорит отчетливо, хорошо. Выходя, Репин приложился к кресту, и мы встретили[сь]. Очень приветливо поздоровался со мной — «Идем ко мне обедать!». Я сказал: «Нет, не хочу; Вера Ильинична должна от меня прятаться, ей неудобно». Он сказал: «Да, очень жаль». Я спросил о Тихоне: «Да, очень хороший, а тут у нас был Григорий — интриган и впоследствии умер». Очень обрушивался на моего Дмитрия Фед., который сказал, что теперь мужику лучше. «И заметьте, заметьте, сам говорит, что богатый владелец дома должен жить в хибарке, в уголку, а свой дом, нажитой с таким трудом, — уступить какому-то мужичью. Эх, дурак я был — да и не я один — и Лев Толстой и все, когда мы восхваляли эту проклятую лыворуцию... Вот, напр., Ленин... ну это нанятой агент (!?)... но как мы все восхваляли мужика, а мужик теперь себя и показал — сволочь»... Я сказал И. Е., что завтра хочу уехать и прошу его рассказать мне подробнее о своем житье-бытье. — Ну что ж рассказывать! Очень скучно здесь жилось. Самое лучшее время было, когда была жива Наталья Борисовна, когда вы тут жили... Тогда здесь было много художников и литераторов... А потом никого. — Ну а финны? — Финны отличные люди. Вот кто создан для республики, а не наши сиволапы, коверкающие правописание8. И зашел разговор о финнах, который я запишу завтра. А сегодня я хочу дописать о Перевертанном. Колляри, у коих я брился, рассказывали мне, что когда Перев[ертанный]-Ч[ерный] похищал у Бартнера пианино — он вызвал Евсея Вайтинена доставить пианино в Териоки. Вайтинен говорит: — У нас воровать нельзя, я это пианино не повезу. — Вези. — Не повезу. — Вези, я продам пианино, а деньги пошлю Бартнеру. — Нет, Бартнер не такой ч[елове]к, он скажет: мне деньги не нужны, отдавай пианино. — И не повез пианино Евсей. — Тогда, пожалуйста, увези его отсюда назад. (Пианино было довольно далеко от дачи Бартнера.) — Нет, не повезу. — П[еревертанному]-Ч[ерно]му стало дурно. У него отнялся язык. Он весь почернел. <...>

«Когда он украл пианино и его поймали, он стал говорить, что кончит жизнь самоубийством. Со старухой Гёц они ловко устроили торговлю краденых вещей. Гёцы были гордые люди, мне было больно смотреть, как старуха унижается, но такую же продажу устроили Герши, и туда я ходила. Финны называли это Hershan Messud — Гершова выставка — на пяти столах они раскладывали — финны ходили и узнавали чужие вещи. Я ехидно спрашивала:

— Madame Герш, зачем вам было 10 топоров?

— Ах, М. В., у нас было такое большое хозяйство.

Почтальон Токко купил у m-me Герш в разное время 75 матрацев. У Герш работала служанка Маша, и она спрашивала:

- Барыня, откуда у вас опять так много вещей? Вчера все

распродали, а сегодня опять.

- Ах, Маша, вы не знаете, мы были такие богатые люди.

- Но вот эти часы всегда висели у Бари на стене.

- Ах, Маша, неужели вы не знаете, что у нас были такие же часы.

Как-то Маша говорит: — Барыня, я видела сейчас: из чужой дачи вылез какой-то господин с

узлом краденых вещей.

- Маша, Маша, это вам так показалось. Господин не мог красть вещей. Крадут вещи только простые

люди.

- Барыня, когда я всмотрелась, оказалось, что это был наш

барин.

- Нет, Маша, нет, это быть не может, барин ведь такой образованный.

Наиболее индивидуальные вещи они сплавляли в Выборг и Гельсингфорс в чемоданах. Маша отнесет чемодан на станцию — сегодня на Куоккала, завтра на Оллила, а Герш или Перевертанный — образованные люди, идут налегке и отвозят сплавлять наворованное». То, что я здесь записываю, подтверждают: М. Вас. Колляри, крестьянин Евсей Ив. Вайтинен, Матвей Ив. Вайтинен, дочь художника Шишкина, Лидия Ив. Шайкович, художник Блинов, проф. Шайкович, огородник Дмитрий Федосеевич Суханов и многие другие..

Под впечатлением этих рассказов кинулся я к Кондрату Гёцу, которого знал очень любезным мальчиком. Застал его в сарае, он кормил кур. Встретил меня нагловато:

- Вам что угодно?

- Я пришел узнать адрес вашего друга Перевертанного-Черного.

- Не знаю.

- Но ведь говорят, что вы с ним постоянно переписываетесь.

- Нет, переписывался, когда он служил в Художеств. Театре... а потом перестал...

- Я хочу привлечь его к суду за обворование моей дачи... Как же вы могли равнодушно смотреть,

что обкрадывают дачу вашего соседа?

- Черный говорил, что его обокрали, вот и он обкрадывает...

- Но разве я обокрал его?

- Не знаю.

После этой наглости я повернулся и ушел. Для меня ясно, что Черный для того, чтобы оправдать в глазах куоккальского общества свое воровство, ославил меня здесь «большевиком» и «экспроприатором». Сукин сын.

Я решил написать ему такое письмо.

Милостивый Государь. Я посетил свою дачу в Куоккала и путем опроса многочисленных свидетелей установил, что вы, действительно, продали принадлежащую мне мебель и часть моей библиотеки. Вырученные от этой продажи деньги вы присвоили себе.

Благоволите немедленно прислать эти деньги мне — по адресу... (Ваша деятельность по охране чужого имущества простодушных людей, которые имели наивность довериться вам в Куоккале, показалась мне столь своеобразной, что я, движимый чисто литературным интересом, собрал о ней самые подробные сведения. Г-да Репин, Блинов, Шайкович, Суханов, Вестерлунд, Э. Колляри, Р. П. Колляри, М. Вас. Колляри, Еве. и Матвей Вайтинен и многие другие свидетели снабдили меня столь обширным матерьялом, что я мог бы написать целую статью во фр., нем. и рус. газеты об этой знаменательной эпохе Вашей жизни.)

Вечером я был у Стольберга, коменданта Район. О политике мы не говорили, конечно, ни слова. Я пришел к нему с отчетливой целью — расспросить его о Репине, с к-рым он в последние годы стал близок. И он, и его жена с большою горячностью заявили мне, что Репин один из лучших людей, какого они когда-либо встречали, и что так думает о нем вся Финляндия. Какой он благородный! Русские люди вообще любят говорить худо о других, Репин никогда ни о ком. Сосед надул его — должен был дать ему за покос травы несколько сот марок, а дал всего лишь десяток яиц (или на десяток яиц) — Репин даже не жаловался, а все просил, чтобы мы и виду не показали, будто знаем об этом.

В 1922 г. он писал портрет Стольберга. 10—15 сеансов. «Это было чудесное время», — вспоминает жена Стольберга — особенно приятны были перерывы, когда мы шли вместе чай пить. И характерно: когда мы возвращались назад, Репин непременно проберется тайком вперед и откроет для нашей тележки ворота. Как мы ни старались избежать этого, нам не удавалось. Это было так трогательно. Он вообще всегда считает всех людей выше себя. Когда он читает свои дивные воспоминания, он говорит вначале: кому неинтересно, можете выйти. Простите мне мою смелость, что я решаюсь занимать вас своей особой... Мы, финны, считаем большой честью, что среди нас живет такой человек...»

Когда я спросил И. Е., правда ли, что он подарил свой театр «Прометей», он сказал:

— А куда мне было девать его? Они пришли ко мне утром с серенадой, а вы знаете, какой я скиф — я чуть не прогнал их... хотя среди них есть такие дивные голоса.

Иду сейчас к Илье Ефимовичу на свидание. Не спал совсем: напугал меня мой Федосеич.

1) Птичник — дровами завален. Птица в нем жила до вегетарианства Нат. Борис.

2) В киоске — бюсты Репина, Толстого, дамы.

3) Коновязь цела старая — теперь уже лошадей так мало, что дорогу не заезживают.

4) Голубятня, где Р[епин] спит с июня по август и теперь.

5) Скуфейка высокая — парусиновая вышитая — голова мерзнет с тех пор, как б[ыл] голод.

6) Вегетарианец ли он теперь?

7) Уплотнился — в одной комнате и кровать, и обеденный стол, и кабинет, и отчасти мастерская.

Бывшая спальня превращена в мастерскую. Рядом — висят в столовой портреты <...>.

«У меня здесь было собрание картин. Часть их вы помните. Я менялся со своими друзьями, и таким обр[азом] у меня собрались картины Шишкина, 2 картины «Бурелом» и маленькая живописная. Было несколько моих: Толстого бюст раскрашенный, и еще другие, не помню, сколько — целую комнату заняли в финском музее — и свою портретную группу с Натальей Борисовной — и с Надей этюд недурной. Тут в Куоккале б[ыло] такое вр[емя], что с одной стороны выгоняли белые, с другой красные, и кажд. минуту можно было ждать, что Пенаты взорвут. Тогда я с Н. Д. Ермаковым еще дружил, он посоветовал передать в музей всю стену, — я так и сделал — адресовался в Финский Музей, просил принять от меня эти картины к[ак] дар, они сейчас же ответили, что возьмут. Директор музея Шерншанов принял в этом горячее участие. Я хотел послать эти вещи на свой счет, но они настаивали, что перевозка будет на счет государства. Тогда я сказал: «Пришлите для столяра марок 300 (т. е. 15 р.), он упакует». Столяр Ганикейнен, прекрасный ч[елове]к, умный, он отлично упаковал. Картины прибыли в Гельсингфорс, и я получил благодарс[твенные] письма. Тут подошло 50-летие моей деятельности — вечные мои долголетия! Société des Arts Finlandaises9 отнеслось ко мне с большими комплиментами. Потом у меня тут собралось кое-что — чтобы сделать выставку — в том числе и группа знаменитых финнов (я провалился с этой картиной!). Мне присудили (белая эмаль) Орден Белой Розы (сам ленсман приехал, мне привез), и вот — приехал в Гельсинки, очень любезно встретили (увидите, поклонитесь) — Вилли Вальгрен (скульптор средне-европейского стиля), Викстрем, француз — но вот кто это огромный талант сравнительно высокого роста — немного ниже вас — в картине там у меня он виден — Галонен, они съехались, дали мне обед — в ресторане о-ва артистов — вечер прошел очень оживленно (к собаке: пошел назад!), потом я их угостил обедом, и у нас установились отличные отношения. (И солдаты мне козыряют, и мальчишки.) На 1-м обеде — я сказал речь. Радуюсь, что могу быть здесь вместе с вами, собратьями моими по и[скус]ству. Прошу обратить внимание на все, что происходит теперь, потому что это самое радостное время для вас, для художников, для всех художников — и для портретистов и пейзажистов — п. ч. это первые времена их Республики, которые не повторяются. Медовый месяц.

Когда я поехал в вагоне после банкета, ночью мне не спалось, я думал: «Что ж это я наболтал?» И решил я написать этих знаменитых людей,— и я принялся за работу. Мне все прислали свои фотографии. Но из карточки какая же может быть картина? Я не очарован своим произведением. Нет, нет. Корежил я ее, корежил — и я затеял устроить выставку, Леви устроил, мы там жили с Верой в гостинице <...> когда я б[ыл] с выставкой, я получил приглашение посетить президента — он вроде вашего роста — хотя на снимках другого вида, розовый, симпатичный. Выглядим мы оба радушно — но ни слова не говорим. Он говорит только по-немецки. Но тут мне был предст[авлен] полковник, он был в рус. службе. Очень обходительный. Показал мне весь дворец — столы большие из приемного зала. Множество угощений — кофе, чай, закуски — от 3-х до 4-х часов трапеза. Я там очень хорошо провел время — дочь президента красавица, учится медицине, студентка. M-me — хорошая ж[енщи]на, я подсел к m-me, и мы разговорились. Манате утешала меня: « Ничего — картина ваша не очень... но вы погодите... не унывайте... она будет продана». У президента было много гостей. <...>

О картине: она не могла иметь успеха, я не знал, кого с кем посадить, я видел, что вещь будет слабая, и в то же вр[емя], когда кончилась (Ярнфельд — он портретист-литографист), он выпустил каталоги, в газетах писалось много хорошего,— запросил я за картину много денег, 200000 марок — это очень большая цифра — президентша мне все говорила: «Может, вы уступите» — я даже всем говорил, что вещь неудачная, я только извинялся, что благодаря моей молодости — всего только 78 лет — 18 лет я делаю ошибки. Все же я продал кое-что. Портрет Анны Ильиничны Андреевой. Прежде мне тоже случалось работать по фотографиям, но тогда был благодетель Стасов [нрзб]. Над финнами у меня было работы много. Мне интереснее всего Аксель Галлен в шапке, прислал плохой портретик. (Гал[лен] приходил ко мне позировать с большим штофом коньяку в кармане.) Портрет там остался. Галлонен — хороший талант. Он такой дикий; нас угостил собственник дома, где была наша выставка, там был и Галлонен и Ярнфельд. Картину я оставил там. Леей возил картину по Ф[инлянд]ии и там — я считаю, что она везде провалилась. Потом вернулось через 2 года (сохранялась в кладовой) всё ко мне, и тут уж от нетерпения, как всегда, я начал кое-какую переделку (это уже в этом году). Леви предприимчивый ч[елове]к, он сделал мне много добра, он продал «Крестн. Ход», уж я так доверяю ему, как близкому ч[елове]ку, и теперь Леви поехал в Прагу с выставкой. Там Маглич, богатый человек, чех; там сын Юрия Гай, и тоже не без хлопот этого Маглича ему дали иждивение — это очень хорошее пособие для студента. С Магличем была у нас дружеская переписка. Он звал меня туда. Чехи меня примут хорошо, я был там в 1900 году по пути с Парижск. выставки. <...>

Я переписывался с Кони, и А. Ф. меня спрашивает: как вы пишете, воскресшего или ожившего? (О картине «Радость воскресшего». — Е. Ч.) Я писал на реальной почве. Я наконец задумался, и вижу, что ожившего только писать. Это проза! А воскресшего — нужно переходить к легенде — здесь полное впечатление мира чудес, мира легенды — есть — нужно быть большим талантом — а я посредствен[ность], и ничего не выходит. <...>»

Потом был я у дочери Шишкина Лидии Ив., но она расположена к И. Е. плохо. Говорит: «У него огромные деньги, а он тут никогда никому не помог, и выклянчил, чтобы Гая обучали в Праге на даровщинку». <...> Блинова вспоминает, как хорошо читал И. Е. свою статью о Вл. Соловьеве, когда выступал в Териоках с проф. Павловым. Прямо расцеловать хотелось — так изящно, интересно, умно.

Julkipano

Venajanalanesen onusama palstactile Kivennapan piläjäm Kuokkala Kylässä on otetten ovaltion hortoon kuokkala pi narrascun10

Примечания

- Усадьба Пенаты

- Дача Чуковского - сгорела в 1980-х.

- Дача Леонида Андреева - находилась в деревне Ваммелсуу (Черная Речка).

- Усадьба барона Ридингера в Куоккала.

- Примечания Е. Ц. Чуковской.

- Театр "Прометей" находился на территории современного Солнечного (Оллила), был куплен Репиным для своей жены Н. Б. Нордман. Не сохранился.

- Церковь Преображения Господня в имении Ридингера.

- Прим. К. Чуковского. Ненависть к новому правописанию есть один из самых главных рычагов контрреволюц[ионных] идей И. Е.

- Финское общество искусств (франц.)

- Объявление. Российское имущество, дом Кивеннапского уезда в селе Куоккала взят под охрану финскими властями (финск.; в публикации текст, видимо, приведен с опечатками).