Карельский перешеек 1920-1930-х годов в эмигрантской прессе

Георгий Нелюбин. В мастерской Ильи Репина.

Источник: Сегодня, 8 сентября 1929 года (Рига)

Георгий Нелюбин1. В мастерской Ильи Репина.

(Девять дней в «Пенатах»).

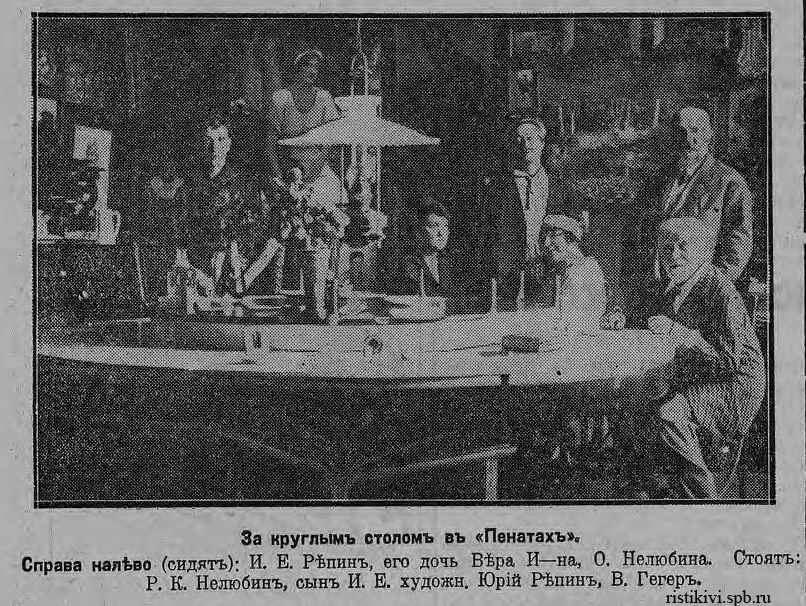

Бывая в «Пенатах» ежедневно в разное время дня и всегда единственными гостями легендарного, «круглого стола», в течение всех девяти дней, на которые, кроме обычных двух репинских «сред» пришелся и день исключительный, в счет не идущий — день 85-летия величайшего русского мастера кисти (6-ое августа) — мы имели полную возможность сжиться и привыкнуть к той невыразимой, непередаваемой, тихо-уютной атмосфере «Пенат» и наблюдать жизнь обитателей этой Мекки русской живописи не только с ее парадного крыльца, но и познакомиться с ее буднями.

Эти «девять дней» в гостях у Ильи Репина невозможно, конечно, передать во всех деталях, хотя это нужно было бы сделать, так как все, что касается теперешней жизни великого старца — полно глубокого и значительного интереса для всех тех сотен тысяч и миллионов русских людей, которым дорого имя Ильи Репина, кому близок и понятен подвиг жизни последнего и величайшего из могикан русской школы живописи. Слава Репина, значение его гениального творчества будет возрастать и углубляться не только с каждым следующим из его земных дней, которые да превратит Господь еще в многие годы молодой старости — но когда наступит неизбежный для всех смертных конец, когда будут подведены итоги жизни и творчества куоккальского отшельника тогда только засияет бессмертие Репина во всей лучезарной и вечной его красоте.

Да. Репин охотно и часто не только говорит, но и пишет о смерти. Так было и в течение «девяти дней», так было и много раньше. Когда пять лет тому назад Илья Ефимович благодарил своих бесчисленных друзей и почитателей за поздравления и пожелания по поводу исполнившегося тогда своего восьмидесятилетия, тогда он писал на страницах «Сегодня», между прочим, следующее:

«Спасибо, спасибо, добрые друзья, я жил довольно, пора и честь знать. Я готов уже принять смерть, как должный и желательный мне дар Зиждителя...

«В моей жизни я много раз был осчастливлен милостями Творца и посильно возносил мои молитвы благодарности за счастье бытия.

«О, я крепко надеюсь, — и в момент последнего моего вздоха, горячо благодарить Создателя».

Но вот прошли еще пять лет в таком преклонном возрасте, где месяц стоит года, — мы были свидетелями новых юбилейных торжеств в тех же «Пенатах» и видели старого Илью все еще «в добром здравии и полной памяти». Правда, годы берут свое, уже ноги не слушают иногда, однако, крепка еще сердцевина этого коренастого дуба русской земли и будет стоять он с помощью Божией еще годами...

И в обе «среды» и в самый день юбилея «святая святых» Пенат — их второй этаж, где во всю почти длину обширного строения под замысловатыми стеклянными крышами помещается мастерская Репина — продолжали оставаться под замком, точно так же, как это завелось уже довольно давно. По «средам» приезжает и приходит в «Пенаты» на поклонение довольно много народу, но редко кто удостаивается личной беседы: «круглый стол» — всегда оживленный раньше — безмолвствует и по традиционным средам — за весьма редкими исключениями. Две «среды» нам пришлось наблюдать это паломничество к Репину: две-три нижних комнаты, комната Венеры Милосской, комната «круглого стола», знакомые читателям «Сегодня» по последним снимкам, наполняются публикой, с любопытством осматривающей их в глубоком молчании, — как в церкви. Илья Ефимович сидит в это время на «балконе бюстов» за чаем и ведет тихую беседу с «ближними людьми»: мимо этих дверей дефилируют посетители очередных «репинских» сред, уступая свою очередь неохотно другим, затем идут и рассыпаются по обширному саду «Пенат», пьют воду из всегда весело журчащего источника «Посейдона», а через два часа, к шести часам вечера, никого из чужих нет по сю сторону узорчатых расписных ворот «Пенат».

«Верх» мы пытались несколько раз «брать приступом»: ведь там последние картины Ильи Ефимовича, его легендарный «Гопак». Но, несмотря на такого сильного союзника, как дочь художника — Вера Ильинишна — лишь на девятый день, наконец, открылись перед нами заветные двери, куда теперь уже никто «из чужих» не допускается.

Это было в последний день нашего посещения «Пенат», пришедшийся опять на «среду», которая уже приходила к концу — для паломников «Пенат».

— Ну, папочка, покажи же «Гопак» Г. К-чу, ведь чужим же ты показывал...

— Ах, Вера, оставь же, когда-то это еще было...

— Папочка!..

Но когда вся надежда уже потеряна, чудо свершается. И. Е. вдруг как-то подмигнул мне, сидящему через стол, с улыбочкой и промолвил:

— Вера, возьми ключ... Но, только, чтобы никого из чужих...

Под завистливыми взглядами нескольких десятков глаз «чужих», мы поднимаемся по лестнице, как и все в этом доме, увешанной картинами и рисунками. Кроме Веры Ильинишны и нас троих, с нами еще ближайшая соседка — старый друг репинской семьи — М. Н. Максимова с двумя подростками.

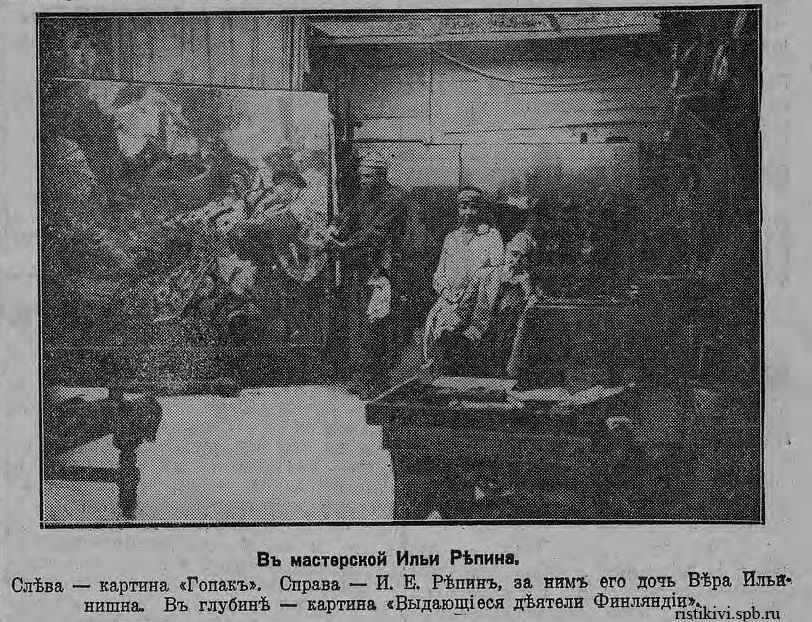

В центре первой большой, так наз. «зимней» мастерской, прямо против нас, в дивном освещении стоит на огромном мольберте последнее полотно Репина: «Гопак», полотно, о котором за предыдущие восемь дней нашего куоккальского сидения мы наслушались столько фантастических рассказов. Вот она перед нами эта «последняя картина» величайшего русского мастера — это последнее королевское рычание старого льва, победный последний клич...

«Гопак» — несказанно дивный закат гения, но закат, играющий всеми цветами радуги, яркими красками истинно репинской силы и света. Стою совершенно пораженный огромным общим движением «Гопака», помеченного 1927-м годом, посвященного памяти Мусоргского (любимого композитора И. Е-ча) и составляющего собственность Веры Ильинишны, получившей этот царский подарок от отца, которому она посвятила и посвящает лучшие годы своей жизни. Увлеченный изумительно смелой композицией, вижу сквозь дым и огонь пылающих костров «Сечи Запорожской» на берегу чудного Днепра сверкающие золотом алые одежды запорожцев при кошевом Иване Серко Дмитровиче... Будто на зрителя несется в удалом прыжке через пылающий костер, весь летя по воздуху, буйный казак в «черноморских шароварах» и расстегнутой рубахе, а слева — молодецкий хохотун, в красном с золотом жупане, хохотун буквально трясется, как живой, от неудержимого смеха. Этот смех бесшабашный и неудержимый, как бесшабашна и неудержима на деле и была вся красочная жизнь казаков в Сечи. Так и хочется, глядя на развалившегося хохотуна, сказать словами Тараса Бульбы:

— Эх, как важно развернулся! Фу ты, какая пышная фигура!

Таких фигур на картине, размерами только немного меньше классических «Запорожцев» очень мало: полотно оказалось даже узким для широкого размаха, взятого репинской кистью; прыгун летит на зрителя точно откуда-то сверху, часть лба его вне полотна: так и кажется, что в следующий же миг весь он покажется и, перелетев через костер, с размаху сядет на корточки и пустится в дикую пляску на месте...

Вдали еще чья-то оголенная, живая спина, справа еще изрядно отведавший горелки четвертый запорожец, потом опять дым, блеск огней костров, и сливающаяся в южной ночи оживленная даль с синей, как бы лишь намеченной лентой вековечного Днепра, мирно и плавно катящего «полные воды свои»...

Так воскресит быт, давно ушедший от нас вглубь веков — мог только великий Репин, сам крови казацкой, Репин утром, в день своего 85-летия сам еще затянувший было казачью песню, но оборвавший ее при первых застлавших глаза слезах... Да, повторяю, эта картина яркий закат самого большого светила русского художественного мира.

Еще долго стою я перед этой последней вещью великого художника Земли Русской, стою радостно взволнованный и потрясенный до глубины души: только теперь, когда я своими глазами видел «Гопак», я понял, что я потерял бы, если бы уехал из Куоккалы, как сначала хотел, на другой после юбилея день, а не остался бы на «девять дней».

Но время идет к вечеру и нужно осмотреть еще и другие вещи мастерской Ильи Репина.

Несколько в стороне от сверкающего и переливающегося всеми цветами радуги «Гопака» стоит другое большое полотно «Финляндский банкет» или, как его называет сам И. Е—ч: «Выдающиеся финляндцы». Картина эта имеет свою историю, которую стоит здесь вкратце рассказать.

В 1921 году Илья Репин пожертвовал финляндскому национальному музею «Атенеум» в Гельсингфорсе для залы своего имени двенадцать крупных картин. По этому поводу выдающиеся финские художники, писатели, композиторы, общественные деятели, — словом, 30 лучших голов Финляндии, цвет и краса ее интеллигенции устроили Репину вечер в отеле «Фенниа». Этот банкет и есть тема картины, уже раз выставленной, но взятой обратно вечно ищущим и никогда не довольным собой мастером. Это целая портретная галлерея, с поразительно удачно схваченными персонажами всех, имевших счастье присутствовать на этом ужине. Сам И. Е. изобразил себя вроде как бы «кого-то в сером» — хотя и в центре стола, но на втором плане. Для картины взят тот момент, когда на начинающихся всегда немного натянуто банкетах — закуривают первую сигару, и гости стола начинают группироваться: некоторые еще сидят, некоторые уже встали и вступили в оживленную беседу между собой.

Илья Ефимович называл мне некоторых из участников банкета «Выдающихся финляндцев»: тут народный герой, освободитель Финляндии, генерал граф

Маннергейм, знаменитый автор чудесного нового гельсингфорского вокзала — Сааринен, художник Аксель Галлен-Каллела, Халонен, известный композитор,

«восходящая звезда» Анти Фавен, проф. Ернфельд, Топелиус, композитор Зибелиус, Каянус и, между прочими, недавно умерший писатель Эйно Лейно, читавший

на этом «репинском вечере» ему стихи:

«Репин, мы любим тебя

Как любит Волгу Россия!» —

и еще многие другие.

Вечного «Крестного хода», провисевшего в мастерской Репина десятилетия, уже нет — он продан, но остался еще «старый знакомый» — Пушкин на берегу Невы: более 15 лет лепит своего любимого «Пушкина» Илья Ефимович, лепит в прямом смысле этого слова, так как он работает не только кистью над ним, а мастихином. Вокруг характерной головы, столь же характерной фигуры поэта, воспевшего «Невы державное течение», нечто вроде сияния-венца: отблеск солнечных лучей.

Уже, когда мы сошли вниз, И. Е. после наших общих «браво» и восторженных апплодисментов автору «Гопака», спрашивает меня:

— Ну, Г. К. — как вам понравился Пушкин?..

— Хороша очень фигура, поза...

— Плохо, Г. К, плохо... ведь вы льстите мне...

Но возвращаюсь к впечатлениям от мастерских.

Есть еще большая картина «Христос и Магдалина» в «зимней» большой мастерской. Дивная палестинская ночь, их лично пережил И. Е.— гробница и слезы рыдающей Магдалины. В малой или «летней» мастерской, куда надо подниматься по нескольким ступенькам, есть еще «Фома Неверный», есть эскиз картины «Большевик», отнимающей у девочки хлеб и копии картин работы И. Е.

Что меня очень поразило, так это повешенный в темном углу почти над полом всего только эскиз «Две свечи», — сделанный с двух горящих свечей в картине «Вечерницы». Эти две свечи на протянутой поперек и несколько поддавшейся нитке, на темном фоне горят настоящим огнем, видно, как колышется пламя, как слегка чадят они... И Е., смеясь, рассказывает мне, что он, собирая материал для «Вечерниц», живя на Украине, у Тарновских, каждый вечер ходил на эти украинские вечерницы рисовать с натуры и наполнять эскизами толстые альбомы.

Вот висит еще «личное воспоминание»: «картон Веры Ильинишны», с автора этих строк, как «Венецианского дожа»; когда меня писал И. Е. маслом на медной доске в ноябре 1915 г. Вот великолепная копия работы Юрия Репина в одной картине его великого отца: поразительная по схожести копия.

Наконец, кажется, осмотрели все.

Бросаем еще последние взгляды вокруг, останавливаемся перед сверкающим «Гопаком» на минуту-две, а затем — поезд не ждет... Надо ехать домой, возвратиться к своим «пенатам» к своей серой повседневщине и будничности.

Волшебная сказка, заголовок коей — «Девять дней в «Пенатах» — закончилась.

ГЕОРГИЙ НЕЛЮБИН.

Примечания

- См. также репортаж Г. Нелюбина о праздновании 85-летия Репина и его же очерк "День Ильи Репина".