Карельский перешеек 1920-1930-х годов в эмигрантской прессе

В. Пастухов. На могиле Леонида Андреева

Источник: Сегодня, 23 августа 1931 года (Рига)

Всеволод Пастухов. На могиле Леонида Андреева.

Дорогие могилы. - Могила Андреева без памятника. - Оригинальный дом Андреева. - Встречи с Репиным. Сердечные припадки. - Страх смерти.

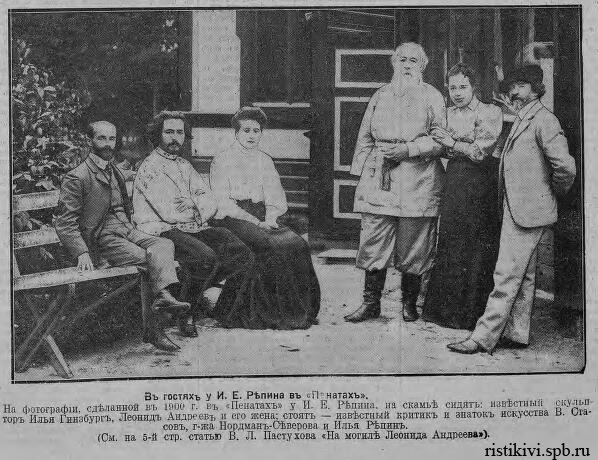

В «Синей Птице» Метерлинка есть картина, действие которой происходит «в стране воспоминаний». Этот образ сказки Метерлинка невольно вспоминается здесь в пограничной с Россией части Финляндии. Подобно тому ,как у Метерлинка в «Синей Птице» дети находят в стране воспоминаний давно умерших дедушку и бабушку, и здесь на каждом шагу приходится вспоминать умерших. От старого Петербурга здесь остались дорогие нам могилы и призраки. Только что я написал о могиле Репина1, как прочел в «Сегодня» статью Кизеветтера о Герценштейне — место убийства которого, отмеченное гранитной плитой, находится совсем близко от моего дома. Глядя на море, вспоминаешь о гибели Сапунова, талантливейшего русского художника утонувшего в Териоках в 1911 году2; наконец, если проехать от Териок на автомобиле километров пять к Выборгу, попадаешь на кладбище, где похоронен Леонид Андреев.

Русский интеллектуальный и художественный мир любил эту часть Финляндии, так близко лежащую от Петербурга. И, правда, это побережье Финского залива полно своеобразного очарования. Широкие просторы полей и лесов с одной стороны, песок, гранит и море с другой. Необычайная широта и привольность в соединении с культурностью и комфортом.

Но, пожалуй, самое красивое место всего побережья — это кладбище на котором покоится прах Леонида Андреева. Оно расположено на высоком холме, с которого открывается чудесный вид на окрестности. На кладбище стоит церковь в Новгородском стиле3. Церковь выстроена на частные средства, кажется, мужем покойной писательницы Крестовской. Ее памятник стоит недалеко от церкви. На могиле Леонида Андреева памятника нет. Маленький деревянный крест, на котором написано «Леонидъ Николаевичъ Андреевъ» и дата смерти. Насколько это приятнее громоздких скульптур с безвкусн. надписями. Недалеко от кладбища протекает небольшая речка. На холмистых берегах ее расположен ряд дач. Здесь стоял и дом Леонида Андреева. Теперь он, подобно многим другим, продан на слом и увезен вглубь Финляндии.

Леонид Андреев долгие годы жил в этой местности4. Некоторые годы жил лето и зиму. Дом его был убран с большой роскошью и оригинальностью. Он был окрашен в темный, почти черный цвет [Описание дома и подробности из жизни Леонида Андреева в Финляндии сообщены мне Верой Ильинишной Репиной. - прим. авт.]. Столовая была устроена подобно рубке на пароходе. Когда Леонид Андреев принимал в ней гостей, он любил надевать капитанскую форму и даже для этих случаев, чтобы придать себе вид настоящего «морского волка», оставляя бородку, сбривал усы.

Кабинет Андреева помещался в верхнем этаже. Он был обставлен с большой роскошью. Пол покрывали дорогие восточные ковры. На стенах висели картины, главным образом, самого Леонида Андреева. Он любил заниматься живописью, причем это искусство не было для него только пустой забавой. Он и в этом отношении был своеобразно талантлив.

И. Е. Репин находил в его картинах много интересного и талантливого. Живопись Андреева была мрачного и мистического характера. Характерно, что все лица на его картинах были больше натуральной величины. В этом проявлялось общее свойство его натуры. Ведь и в литературе у него все — выше человеческого роста.

Население дома Л. Андреева было очень многочисленно. У него жили его мать, сестры, братья.

В соединении с его личной семьей — у него было несколько детей, — это составляло большое количество народа. Даже когда не было никого из посторонних, а это случалось редко, за стол садилось не менее десяти-двенадцати человек.

Леонид Андреев и его жена Анна Ильинишна были гостеприимными и хлебосольными хозяевами. Но в минуту творчества Андреев любил полное уединение. Для этого у него рядом с большим домом стоял маленький флигель, куда он уединялся для работы.

Его жена тогда стерегла его покой, уберегая его от нежелательных посетителей. Она, вообще, в последние годы его жизни старалась возможно охранять его от волнений, оберегая его здоровье. Сердечная болезнь Андреева давно давала себя чувствовать. У него были тяжелые сердечные припадки. Он не любил говорить о своей болезни, даже часто скрывал припадки и от своих близких. В 1916 году однажды Репин с дочерью Верой Ильинишной приехали к Андрееву. После завтрака Репин предложил пойти на могилу Крестовской. Место могилы Крестовской, благодаря своему живописному расположению тогда, как и теперь, было излюбленным местом прогулок.

К тому же Репин и лично знавал Крестовскую. Леонид Андреев идти отказался. Когда Репин потом спрашивал его, почему он не согласился пойти с ними, Андреев отвечал только «не мог». Жена его потом объяснила Репину, что у Андреева был припадок, но что он об этом говорить не любит. Во время одного из таких припадков он скончался.

Может быть потому, что он так часто был близко от смерти и его произведенья полны страхом смерти. В своих произведениях он как будто постоянно искал разгадку смерти, любил «заглядывать в лицо вечности».

Чаще всего он описывает, собственно даже не страх смерти, а страх перед страхом смерти. Вспомним рассказ о «Семи повешенных». Герои его боятся остаться наедине с мыслью о смерти. Их пугает не сама смерть, как прекращенье жизни. Жизни они не жалеют. Их пугает предсмертное томление. Они боятся поддаться этому томлению, этому ожиданью смерти, которое мучительней и страшней самой смерти.

В смерти для Андреева страшна вечность — это маленькое и страшное слово — «никогда».

Этот страх разростается до безумия в его рассказе «Красный смех». Здесь описан психологический ужас войны. До силы психологического ужаса войны, с какою он показан у Андреева, не достигают даже описания Барбюсса и Ремарка.

«Красный смех» написан во время японской войны. Европейская война не вдохновила Андреева. Под ее влиянием он написал свою слабейшую вещь «Король, закон и свобода».

Поколенье, к которому принадлежу я, не любило Андреева. Его слава в дни начала нашей сознательной жизни была в зените. Театры на перебой давали его пьесы. Аркадий Аверченко написал тогда очень остроумный фельетон о том, как Андреев уехал в Москву из Петербурга, чтобы пожить жизнью обыкновенного человека и не вызывать восторженного шопота своим появлением. В Москве он захотел развлечься. Поехал в Художественный Театр, — там шла «Жизнь человека», он поспешил уйти. Поехал к Коршу - «Дни нашей жизни», поехал еще куда-то — «Анфиса». Наконец, отчаявшись найти театр, где бы не давали его пьес, он пошел в кинематограф. На экране показывали его жизнь в Финляндии. В отчаяньи он вышел на улицу, где продавщица предложила ему купить открытку с его собственным портретом... Такая слава вообще нам была подозрительна.

Мы помнили слова Ницше: «Берегитесь книг, которые любят все. Где народ ест, пьет, даже там, где он молится, всегда бывает дурной запах». Потом Леонид Андреев вышел из «общественников». Все что касалось политики или социологии в искусстве, было глубоко противно поколению, вступившему в жизнь в 1912 году. Это была реакция против засилья «гражданских тем» конца XIX и начала XX века.

Максим Горький, Андреев, Чириков, Серафимович, Телешов, Вересаев и проч. огульно без разбора отрицались нами. В отношении Андреева это было глубоко не справедливо. Несмотря на отдельные «злободневные» вещи, весь тон его творчества вовсе не был так «общественен», как нам тогда казалось. К тому же нас пленяла отделанность и законченность. Творчество Андреева стихийно и грубовато. Нашими же метрами были творцы шлифованных фраз и изысканных стихов, — Белый, Сологуб, Кузмин. Литературными врагами Андреева были два крайние крыла в искусстве. В «Новом Времени» Буренин писал бичующие пародии на «Жизнь Человека». В «Весах» Антон Крайний язвил Андреева острым жалом своих сарказмов. Теперь, в отдалении времени, яснее видна общая картина творчества Андреева. Он был прежде всего романтик. Как все романтики, он был склонен к схематичности, к преувеличениям, к идеализму. Когда Андреев пытается быть символичным, его символ впадает в примитивную аллегорию (Царь Голод, Анатэма). Натурализм Андреева часто в сущности, тоже романтичен.

В театральном творчестве Леонида Андреева, несмотря на многие «срывы» и явные неудачи («Жизнь человека», «К звездам», «Царь Голод»), имеется, несомненно, какое-то здоровое и прекрасное начало. Поэтому Андреев навсегда останется в истории русской драматической литературы и будущие поколения будут у него учиться и от него исходить. Можно любить или не любить творчества Андреева, но нельзя не признать за ним большую духовную ценность. Репин говорил про него: «Это капитан... он поведет нас... он откроет новые страны». Преждевременная смерть помешала Леониду Андрееву окончательно выявить себя в своем творчестве...

В глубокой тишине, вдали от людей и жизни стоит могила Андреева.

Все кругом умиротворенно и просто. В таком окружении смерть кажется милостивой и нестрашной и, кажется, что тот, кто так волновал и волновался страхом вечности, нашел ее покойной и прекрасной.

ВСЕВОЛОД ПАСТУХОВ.

Териоки.

Примечания

- См. очерк В. Пастухова "Наследие Репина" (Сегодня, 2 августа 1931 года).

- Художник Николай Сапунов погиб в 1912 году.

- Церковь Всех Скорбящих Радости в усадьбе Мариоки.

- Вилла Леонида Андреева.